Nos experts vous présentent leur analyse complète de toute l’actualité sur les marchés de l’énergie à la date de clôture du 5 septembre 2025.

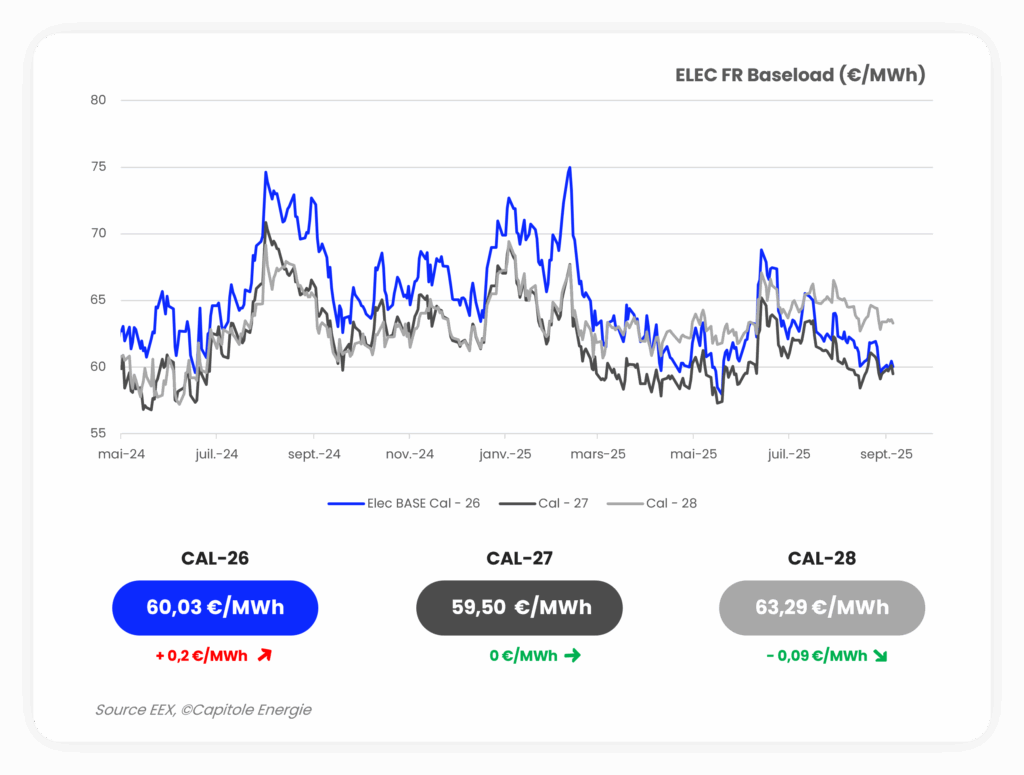

Marché de l'électricité

La France au cœur des secousses sociales

Le marché français de l’électricité a rappelé sa fragilité chronique. Les grèves dans le secteur énergétique ont perturbé la modulation nucléaire et hydraulique, créant un scénario inédit : plusieurs gigawatts de surproduction forcée ont temporairement entraîné des prix négatifs sur le marché spot (jusqu’à -200 €/MWh). Une démonstration de force syndicale, destinée à montrer que l’outil de production peut aussi devenir un levier politique.

En parallèle, les réductions de capacité ont atteint 3,3 GW, soit l’équivalent de plus de 5 % de la consommation nationale, confirmant la dépendance française à chaque gigawatt disponible. Dans ce climat instable, EDF poursuit sa stratégie de sécurisation : après Aluminium Dunkerque et Arkema, le groupe a signé un contrat de long terme avec Lafarge France. Objectif affiché par l’État : verrouiller 30 TWh d’ici 2025 pour offrir de la visibilité aux électro-intensifs.

À la une

Le bras de fer des électriciens et gaziers

La contestation s’intensifie dans le secteur de l’énergie.

La FNME-CGT a décidé de prolonger la grève des travailleurs du gaz et de l’électricité au moins jusqu’à la fin de cette semaine. Derrière ce mouvement, une revendication simple : des hausses de salaires et une réponse claire sur la flambée des factures énergétiques. Mais pour l’instant, les discussions patinent, et les salariés accentuent la pression sur EDF et Engie.

Résultat : jusqu’à 3,3 GW de capacités de production ont été mis à l’arrêt, soit l’équivalent de plusieurs réacteurs nucléaires.

Maintenance suspendue, redémarrages retardés, baisses volontaires de production.

Les grévistes disposent d’armes redoutables pour perturber le système électrique français, déjà fragilisé par les aléas climatiques et les besoins de décarbonation.

La grève qui fait vaciller le réseau

Belleville 2, Dampierre 1 ou encore Paluel 4 : ces sites nucléaires stratégiques voient leurs opérations paralysées, au risque d’accumuler des retards dans le calendrier déjà serré de l’énergie nucléaire française. Un jeu de bras de fer qui dépasse la simple revendication syndicale : dans un contexte de crise énergétique, chaque mégawatt compte.

À l’approche de l’hiver, ce type de mouvement rappelle à quel point l’énergie est une matière explosive : à la croisée des revendications sociales, des arbitrages industriels et des choix politiques.

Les tendances électricité de la semaine par notre expert

L’essentiel à retenir ailleurs en Europe

La chute attendue du gouvernement Bayrou pourrait encore repousser la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), indispensable pour lancer les appels d’offres renouvelables et sécuriser les projets nucléaires. Les acteurs du secteur dénoncent une « irresponsabilité » qui fragilise l’investissement et menace des milliers d’emplois dans l’éolien offshore.

L’Allemagne est en avance sur son calendrier : d’ici 2028, elle aura déjà fermé plus de centrales à charbon que la loi ne l’exige, confirmant son objectif d’abandon progressif d’ici 2038.

Coup de théâtre en Suède : les sociaux-démocrates, longtemps sceptiques, soutiennent désormais le financement public de nouveaux réacteurs. Un signal fort qui pourrait débloquer rapidement jusqu’à 5 GW de nouvelles capacités.

La France et l’Allemagne travaillent sur de nouvelles lignes électriques transfrontalières, en coopération avec la Pologne, pour sécuriser l’approvisionnement européen.

– Helder FARIA RUBIO,

Responsable Vente Indirecte et Partenariats chez Capitole Energie

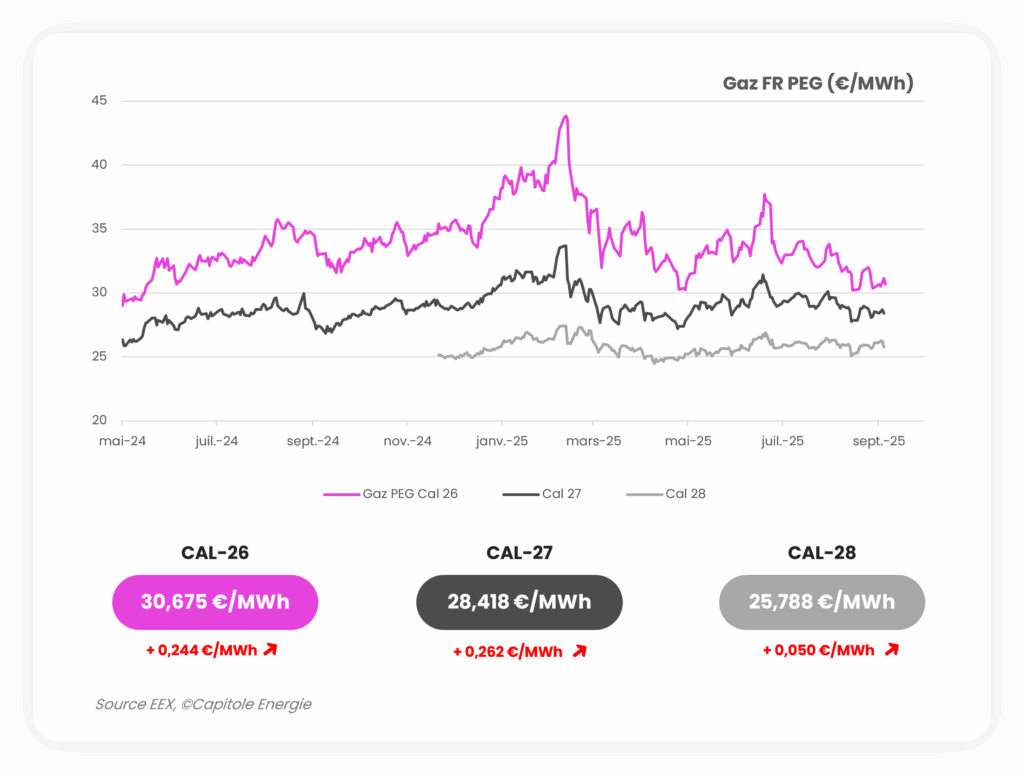

Marché du gaz

Un calme relatif, mais sous surveillance

Côté gaz, la tonalité est plus sereine, du moins en apparence. Le TTF évolue autour de 31-32 €/MWh, porté par des stocks européens déjà remplis à plus de 77 %, et par des arrivages de GNL américains en hausse. L’Europe se positionne même comme destination premium pour les cargaisons flexibles de l’Atlantique, un signe de confiance avant l’hiver.

Pourtant, la sérénité pourrait être trompeuse. Les maintenances norvégiennes réduisent temporairement les flux, tandis que la grève française dans l’énergie rappelle combien une tension électrique peut vite raviver la demande gazière. Ajoutons la météo comme facteur clé : un automne plus froid ou un recul de la production renouvelable pourrait rapidement rebattre les cartes. En somme, le marché reste confortable aujourd’hui, mais la vigilance demeure de mise.

À la une

Le gaz russe recule en Europe

Août a marqué un nouveau tournant dans la relation énergétique entre l’Europe et la Russie. Les importations de gaz russe, qu’il soit livré par gazoduc ou sous forme de gaz naturel liquéfié (GNL), ont reculé de 12 % par rapport à juillet.

En moyenne, l’Union européenne a absorbé 81,9 millions de m³ par jour, soit 11,2 millions de moins qu’un mois plus tôt.

La cause principale ?

L’Asie, plus gourmande, a capté une partie des cargaisons russes. Le GNL, en particulier, a chuté de 23 % sur un mois pour s’établir à 34,7 millions de m³/jour.

La France reste néanmoins le premier importateur européen de GNL russe, devant les Pays-Bas et la Belgique.

Ce reflux est accentué par la saisonnalité

L’été permet à Moscou d’expédier davantage via la route maritime du Nord-Est, rendue praticable par la fonte des glaces. Sept cargaisons ont ainsi pris la direction de l’Asie de l’Est en août.

Côté gazoduc, la baisse est plus modeste

Moins 2,3 % via TurkStream. Les flux restent toutefois supérieurs à l’an dernier. Mais à horizon 2027, Bruxelles affiche un cap clair : sortir totalement du gaz russe.

Reste à savoir si l’Europe, dépendante de l’équilibre fragile entre offre mondiale de GNL, contraintes climatiques et tensions géopolitiques, pourra tenir cette ambition sans accroc.

Les tendances gaz de la semaine par notre expert

Tour d’horizon des autres faits marquants

Berlin envisage d’aller au-delà des 10 GW déjà prévus pour sécuriser son approvisionnement. L’idée : des centrales “hydrogen-ready” mais aussi des unités plus simples, au risque d’un bras de fer avec Bruxelles. L’urgence : éviter un goulet d’étranglement énergétique dans les années 2030.

France : retour au fioul. Le gestionnaire RTE a dû activer à plusieurs reprises les centrales au fioul, pourtant coûteuses et polluantes, pour équilibrer le réseau. La faute à des stocks hydroélectriques au plus bas depuis trois ans et à une flexibilité limitée. Sans nouvelles capacités de stockage, la dépendance perdurera.

Royaume-Uni : pétrole contre vent. Kemi Badenoch, leader conservatrice, veut faire du pétrole et du gaz de la mer du Nord un pilier de l’économie. Les experts dénoncent une “erreur monumentale” qui renforcerait la dépendance aux énergies fossiles alors que les réserves s’épuisent. Les renouvelables, selon eux, restent la clé de la sécurité énergétique britannique.

– Helder FARIA RUBIO

Responsable Vente Indirecte et Partenariats chez Capitole Energie

Zoom sur l'énergie verte

Entre blocages et nouveaux horizons

Finlande : un vent contraire pour l’éolien

La Finlande, souvent citée en exemple pour sa transition énergétique, voit ses projets éoliens freinés. Faute de demande suffisante, de nombreux investissements sont à l’arrêt. Pire, les nouvelles règles de distance entre éoliennes et habitations risquent de rendre le sud du pays quasi inconstructible. À cela s’ajoute un risque fiscal : la hausse envisagée de la taxe sur l’électricité des data centers pourrait détourner les grands investisseurs vers la Suède. Enfin, l’éventuel soutien public au nucléaire, en discussion, crée un terrain de jeu inégal pour les renouvelables.

Europe occidentale : l’ombre des prix négatifs

En Allemagne, en France, en Espagne et au Royaume-Uni, les producteurs solaires et éoliens subissent une autre contrainte : l’écrêtement. Quand le réseau est saturé et que les prix deviennent négatifs, une partie de l’électricité verte est tout simplement perdue. En France, 29 % de la production solaire a été exposée à ces prix au premier semestre 2025, presque le double de l’an dernier. L’Allemagne, malgré ses ambitions, a vu sa dernière enchère solaire au sol boudée par les développeurs. Les pertes économiques s’accumulent, faute d’infrastructures de stockage et de réseaux modernisés.

Royaume-Uni et Italie : deux visages d’un même défi

Outre-Manche, les éoliennes ont dû écrêter 4,6 TWh d’électricité en six mois, un manque à gagner évalué à 152 millions de livres. Là encore, le réseau, insuffisamment modernisé, ne suit pas la cadence. En Italie, un autre dossier fait la une : l’hydroélectricité. Inspirée par l’accord entre Paris et Bruxelles, Rome réclame à son tour de conserver ses concessions sans appels d’offres. Derrière ce bras de fer juridique, se joue la relance de 15 milliards d’euros d’investissements potentiels, qui pourraient augmenter la production de 10 à 15 %.

Une décennie décisive

Ces tensions révèlent une vérité simple : l’Europe a accéléré sur les renouvelables plus vite qu’elle n’a investi dans ses réseaux et son stockage. Résultat : de l’électricité propre mais perdue, des investisseurs refroidis, et des arbitrages politiques sensibles. La décennie 2020-2030 sera celle du rattrapage – ou du décrochage.

– Helder FARIA RUBIO

Responsable Vente Indirecte et Partenariats chez Capitole Energie

Avis