Nos experts vous présentent leur analyse complète de toute l’actualité sur les marchés de l’énergie à la date de clôture du 19 septembre 2025.

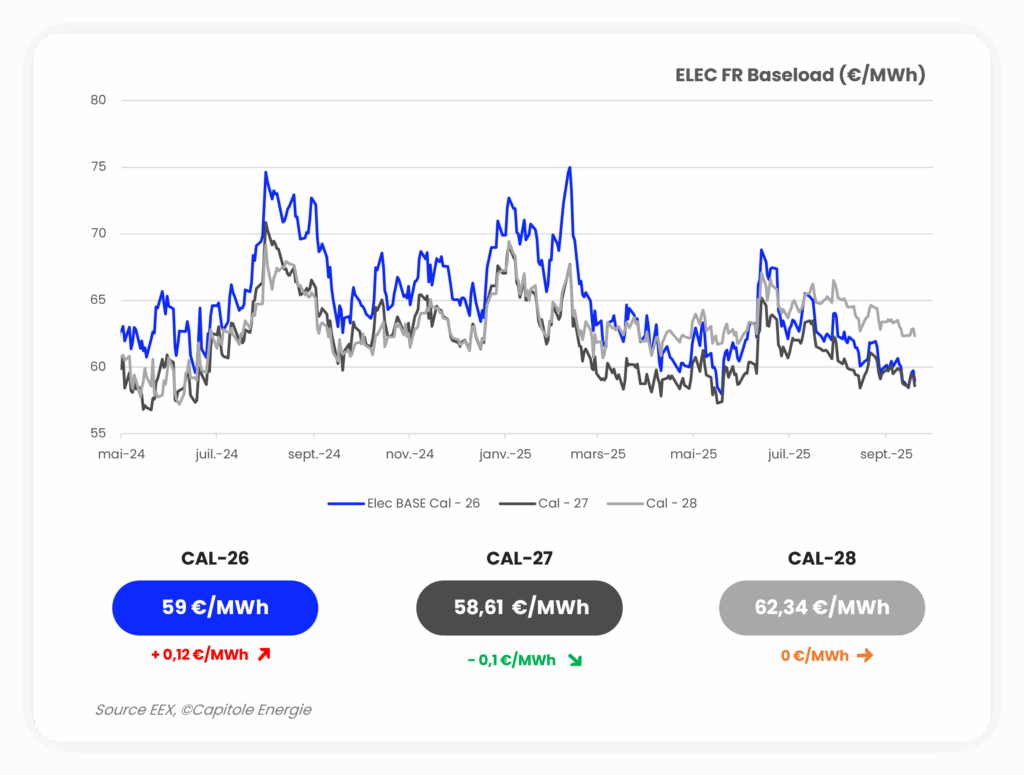

Marché de l'électricité

La France joue la prudence dans un marché nerveux

Cette semaine, le marché français de l’électricité évolue dans une zone de calme trompeur. Les prix spot se maintiennent autour de 95–100 €/MWh, portés par une production nucléaire stable mais fragilisée par un mouvement social qui a déjà retiré près de 1,8 GW de capacité, dont 1 GW nucléaire. La météo, plutôt douce pour la saison, limite la demande, offrant un répit temporaire. Mais cette sérénité pourrait être de courte durée : les prévisions annoncent une baisse des températures en octobre, tandis que la grève rappelle la vulnérabilité du système aux aléas sociaux.

En toile de fond, l’Allemagne – premier importateur d’électricité française – fait face à une flambée des prix liée à une production éolienne en berne, ce qui pourrait accroître la pression sur les échanges transfrontaliers. Pour les acteurs du marché, l’équilibre reste précaire : un coup de froid ou une prolongation du conflit social suffirait à tendre brutalement les prix.

À la une

Bruxelles attaque les goulets d’étranglement

La Commission européenne veut frapper fort pour rendre l’énergie moins chère et plus fluide. Ursula von der Leyen l’a martelé : « Nos prix restent trop élevés, trop volatils et trop disparates ». Pour y remédier, Bruxelles s’apprête à lever huit principaux verrous dans les infrastructures énergétiques.

Une véritable toile d’interconnexions

Liaisons électriques transpyrénéennes entre la France et l’Espagne, île énergétique entre l’Allemagne et le Danemark, ou encore le projet Harmony Link reliant la Lituanie à la Pologne. La mer du Nord servira de hub éolien, tandis que Chypre et la Grèce pourraient être reliées par le « Great Sea Interconnector ».

L’hydrogène n’est pas en reste

Deux grands corridors sont à l’étude, l’un reliant la péninsule Ibérique à l’Allemagne via la France, l’autre – le « SoutH2 Corridor » – connectant l’Afrique du Nord à l’Italie et l’Autriche. Objectif : transporter l’hydrogène vert produit dans les zones ensoleillées et venteuses vers les bassins industriels du cœur de l’Europe.

Un projet gazier complète le tableau

Un flux inversé sur le gazoduc transbalkanique pour offrir à l’Ukraine de nouvelles options d’importation. Bruxelles promet d’intervenir financièrement si nécessaire, avec un « paquet réseaux européens » d’ici la fin de l’année pour accélérer autorisations, numérisation et résilience des réseaux.

En toile de fond, l’urgence est claire : faire circuler l’énergie comme une marchandise.

Les tendances électricité de la semaine par notre expert

Sécurité énergétique sous pression

La CE consulte jusqu’au 13 octobre sur une refonte des règles de sécurité du gaz et de l’électricité. La guerre en Ukraine a révélé une Europe mal préparée aux chocs d’approvisionnement. Nouvelles normes de stockage, gestion de crise et diversification des sources sont sur la table.

Royaume-Uni : l’ombre des déchets

Londres rêve d’un « âge d’or » du nucléaire, mais bute sur l’épineux dossier des déchets. Les coûts d’un site de stockage géologique explosent, menaçant le calendrier des réacteurs modulaires.

France–Suisse : l’eau du Rhône sous contrôle

Après neuf ans de discussions, Paris et Berne s’accordent sur les débits du lac Léman pour sécuriser le refroidissement de la centrale de Bugey. Une coordination bienvenue face aux risques climatiques et à la concurrence entre agriculture, hydroélectricité et nucléaire.

Belgique : le dilemme du mix

Entre relance nucléaire et éolien en mer ou dépendance accrue aux importations, Bruxelles (la ville cette fois) doit trancher. Miser sur les deux filières reste la voie la plus économique, mais expose à des risques financiers et géopolitiques.

– Helder FARIA RUBIO,

Responsable Vente Indirecte et Partenariats chez Capitole Energie

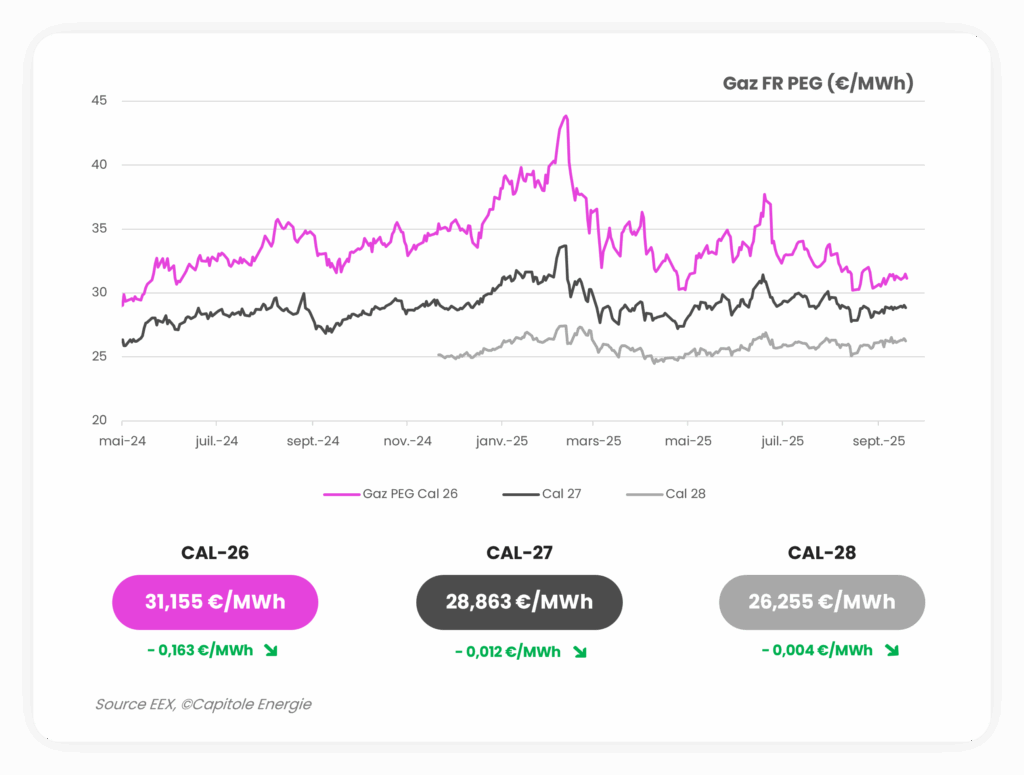

Marché du gaz

Un confort relatif, mais l’hiver approche

Le gaz européen reste sur un plateau rassurant, avec un TTF oscillant entre 31,5 et 33 €/MWh. Les stocks de l’UE sont remplis à plus de 81 %, un matelas qui sécurise les premières vagues de froid. Les maintenances norvégiennes touchent à leur fin, garantissant des flux réguliers, tandis que la demande asiatique reste modérée, ce qui limite la concurrence sur le GNL.

Pourtant, ce tableau presque idyllique masque une réalité plus fragile : l’hiver n’a pas commencé, et une vague de froid ou une tension géopolitique – notamment autour du GNL russe – pourrait rapidement réveiller la volatilité. Les traders en profitent pour verrouiller des positions, conscients que ce calme pourrait être éphémère.

À la une

Russie-Europe : un divorce énergétique qui s’accélère

Le mois d’août a marqué un tournant pour le gaz naturel liquéfié (GNL) russe. Selon les données de Kpler, la part de l’Europe dans les exportations de GNL de Moscou est tombée à 35,5 %, soit son plus bas niveau depuis près de deux ans.

En cause : des travaux de maintenance au terminal de Yamal, mais aussi une réorientation stratégique vers l’Asie, où la demande reste soutenue. Certains analystes y voient plus qu’une simple baisse saisonnière : l’Europe semble déjà anticiper un futur embargo.

Embargo anticipé

En effet, Bruxelles envisage de devancer d’un an l’interdiction totale des importations de GNL russe, initialement prévue pour 2028. La nouvelle échéance pourrait tomber au 1er janvier 2027, dans le cadre du 19ᵉ paquet de sanctions contre Moscou. Ursula von der Leyen l’a confirmé : « Il est temps de fermer le robinet ».

Malgré cette annonce, le marché est resté étonnamment calme : les prix du TTF, référence européenne, n’ont reculé que légèrement autour de 32 €/MWh.

Réduction progressive

La France reste le premier point d’entrée du GNL russe en Europe (45 % des volumes), devant la Belgique, l’Espagne et les Pays-Bas.

Mais la tendance est claire : le vieux continent réduit progressivement sa dépendance au gaz de Moscou, tout en renforçant ses alternatives – du solaire à l’éolien en passant par des contrats d’approvisionnement plus diversifiés.

La question n’est plus si l’Europe se passera du gaz russe, mais quand et à quel coût.

Les tendances gaz de la semaine par notre expert

Transition énergétique européenne

Selon l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), les importations de gaz et de GNL de l’UE pourraient chuter de 25 % d’ici 2030 si les objectifs climatiques sont pleinement atteints. Après une baisse de 20 % de la consommation entre 2021 et 2024, une nouvelle décrue structurelle se profile, même si la demande a temporairement rebondi en 2025 à cause d’un hiver rigoureux et d’une production renouvelable en berne.

Sanctions et infrastructures

Outre le GNL, Bruxelles vise désormais 118 navires liés au pétrole russe et durcit le plafonnement du prix du brut. En parallèle, des débats juridiques freinent le projet de “Vertical Corridor” entre la Grèce et l’Ukraine, censé renforcer la sécurité énergétique de l’Est européen.

Alliance transatlantique

Enfin, l’accord énergétique de 750 milliards de dollars signé cet été avec les États-Unis pourrait permettre une mutualisation des achats de GNL afin de peser sur les prix. Mais les analystes doutent de sa faisabilité et de l’efficacité de la plateforme AggregateEU, censée organiser ces achats groupés.

– Helder FARIA RUBIO

Responsable Vente Indirecte et Partenariats chez Capitole Energie

Zoom sur l'énergie verte

L’énergie verte européenne cherche un second souffle

France : l’éolien terrestre au point mort

La filière éolienne française connaît une année noire. Depuis janvier 2025, seulement 276 MW de nouvelles capacités ont été raccordés, soit un rythme qui pourrait limiter le déploiement annuel à 500 MW – son plus bas niveau depuis 2005. Les professionnels dénoncent un « moratoire qui ne dit pas son nom » dans les préfectures, où les dossiers s’accumulent et les refus se multiplient. Campagnes de désinformation, lenteurs administratives et marges d’interprétation de la réglementation alimentent ce blocage. À l’inverse, le solaire poursuit sa croissance avec 3,3 GW installés au premier semestre, mais la révision des tarifs d’achat menace sa dynamique dès 2026.

États-Unis : le vent d’Europe attire les capitaux

Outre-Atlantique, la présidence Trump relance l’incertitude. Plusieurs projets géants d’éolien offshore, portés par Iberdrola ou OceanWinds, sont gelés pour des raisons de « sécurité nationale ». Les développeurs européens pourraient rediriger leurs investissements vers l’Europe, où le Royaume-Uni, la Pologne ou l’Allemagne apparaissent comme des refuges plus sûrs. Un gel de quatre ans des projets américains est désormais le scénario le plus probable.

Pays-Bas : retour des subventions pour sauver l’offshore

Face à la flambée des coûts et à l’échec de récents appels d’offres, La Haye débloque près d’un milliard d’euros pour relancer l’éolien en mer. Un nouveau mécanisme de contrats pour différence garantira des revenus planchers et met fin, de facto, à l’ère des parcs « sans subvention ». Cette bouffée d’oxygène vise à éviter un ralentissement qui mettrait en péril les objectifs européens pour 2030.

Bruxelles : cap sur 2040, mais prudence

La Commission européenne propose une réduction des émissions de 90 % d’ici 2040, étape clé vers la neutralité carbone en 2050. Mais plusieurs États, dont la Pologne, réclament plus de flexibilité et des analyses d’impact avant de s’engager. Les discussions doivent aboutir avant la COP30 de novembre, mais les divisions risquent de repousser l’accord.

– Helder FARIA RUBIO

Responsable Vente Indirecte et Partenariats chez Capitole Energie

Avis